現在の教科書では、縄文時代は栽培だったが、弥生時代になってようやく本格的な農耕が始まったと教えている。しかし栽培と農耕との境界線はどこにあるのかということはあまり明確に示されていない。

熊本大学の小畑弘己教授は、2009年にメキシコで開催された世界の植物考古学者のシンポジウム「農耕の起源‐新たな資料・新たな考え」で定義された農耕に関連する用語を紹介している。

管理(Management)=野生種(植物もしくは動物)の操作とある程度の管理。栽培化もしくは形態的変化なしに。

栽培(Cultivation)=野生もしくは栽培化された植物の種まき。植え付けのための土壌の意図的な準備。

栽培化(Domesticaton)=植物や動物の形態的・遺伝的変化。

農耕(Farming)=※馴化(じゅんか)された植物や動物の利用。

※異なった環境、特に気候の異なった土地に移された場合、しだいにその環境に適応するような体質に変わること。

農耕(Agriculture)=狩猟や採集は続いているが、ある共同体の活動を作物栽培や家畜飼育が支配したり、主要な食物となること。

これらの定義が世界の農耕と栽培に対する標準的な基準ということになるが、この基準によれば縄文時代と弥生時代の栽培や農耕はどのように区別されるのだろうか。

縄文時代には大豆や栗をはじめとした馴化された植物が利用されていたことがわかっている。だから農耕(Farming)段階に該当し、弥生時代と縄文時代を区別する根拠はない。 しかし、弥生時代をコメが主要な食物だった状態と解釈すれば(Agriculture)ではなく(Farming)段階であり、同じ農耕でも何らかの形で縄文とは区別されるべきということにもなる。

しかし、近年、弥生時代以前の少なくとも約3500年前からすでに陸稲(熱帯ジャポニカ)による稲作が行われていたとする学説が数多く発表されており、水稲である温帯ジャポニカについても縄文晩期には導入されていたと考えられていて、稲作開始時期自体が確定できない状態になっている。加えて弥生時代のコメへの依存度がどれぐらいであったのかという証明もされていない。

つまり、国際的な基準に照らせば、縄文は栽培で弥生は農耕と区別するのはどうしても無理が生じてしまう。

考古植物学、環境考古学を専門とする国際的に著名な考古学者、カナダ・トロント大学のゲイリー・クロフォード教授は日本の農耕に関する評価についてこう指摘している。

・縄文時代の栽培植物の存在を認めながらも縄文時代を狩猟採集社会であり、農耕社会である弥生時代とは異なるという考えは農耕の定義を狭くとらえている結果である。

・多くの日本人考古学者にとっての農耕とは「水稲耕作」という耕作法を指しており、イネも多様な作物の単なるひとつにすぎなかったということを無視している。

・縄文人を「豊かな狩猟採集民」と評価するのが日本の研究者の伝統的で一般的な考え方だが、そのことが世界的な食糧生産や農耕の歴史の議論から取り残されていくことにつながっている。

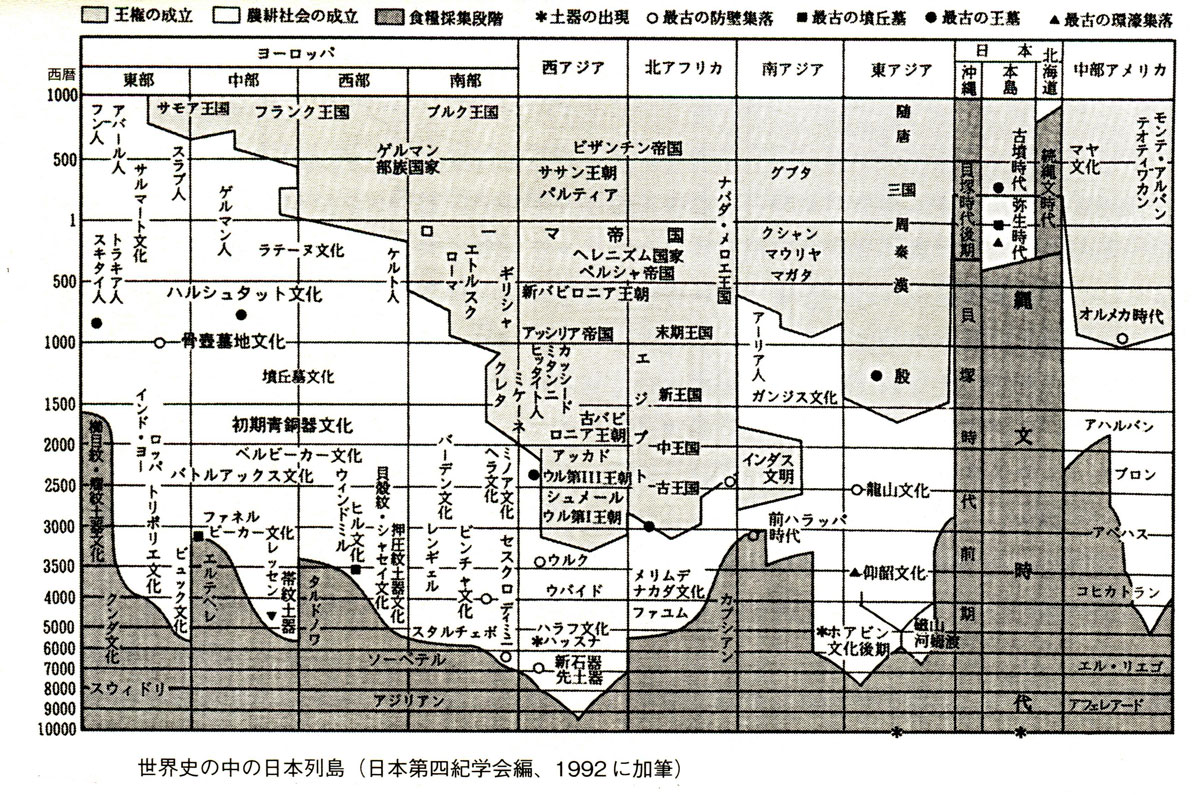

この指摘で思い出されるのが、世界史の中の日本の農耕社会への移行時期である。

なぜ世界の中で日本だけが突出して農耕社会への移行が遅いことになってしまっているのか。

クロフォード教授の指摘が正しいとすれば、縄文時代は豊かな狩猟採集社会だったから農耕社会への移行が世界で最も遅かったのではなく、農耕の定義を狭くとらえているから農耕社会への移行が世界で最も遅かったと誤認されてきたことになる。

「縄文時代は世界でも稀な豊かな狩猟採集社会だった。」

そのフレーズは世界的な基準に照らせば、縄文時代を正しく表現したフレーズではないということになるのだろうか。