今までこのサイトでは縄文時代中期から中部・関東地方を中心に、大規模集落の生活を支えるような農耕が存在し、メジャーフードとしてダイズ、小豆を中心とする農耕がおこなわれていた可能性が非常に高いということを述べてきた。

長野県の武居幸重は1986年に「縄文のデザイン」の中でこう述べている。

「前期までは焼畑農耕を生活の基盤としていた。いったん火をかけ焼畑をつくると数年で収穫が激減する。そこを放棄して次々と新しい土地を焼いて畑をつくり、30年から40年後に初めの土地に戻るというサイクルで集落周辺を作りまわっていたのである。中期に入ると施肥を行って同じ土地を繰り返し耕作するという有機農法に切り替えたと私は考えている。しかしこの切り替えは一切の畑がそうなったというのではなく、食料確保の主体部が切り換えられたという意味であって、補助部分としては相変わらず焼畑は作られていたのであろう。」

その当時、日本の考古学会は縄文農耕の存在について否定的であった。後晩期の農耕の存在さえ認めていないのだから、一民間考古学者が中期の有機農法の存在可能性に言及したところで、まともにとりあう研究者はほとんどいなかった。ましてや前期から焼畑が発達していた可能性があるとは、雲をつかむような話だと受け取られても仕方がなかったに違いない。おそらく現在でも縄文時代の農耕が前期にまでさかのぼる可能性について言及しても、それに異を唱える者も少なくないだろう。

しかし近年、環境工学や地質学といった考古学と関係のない分野の研究者によって、縄文時代の狩猟採集以外の生業活動が早期までさかのぼる可能性が徐々に裏付けされつつある。

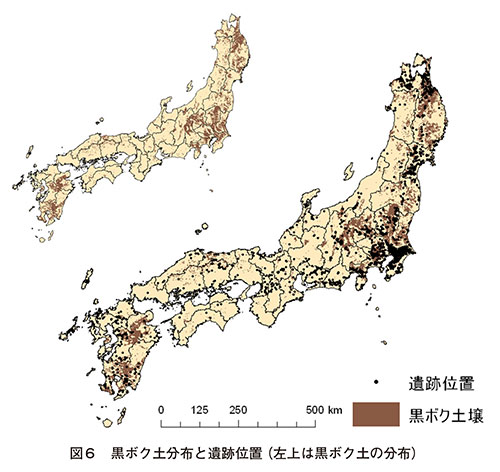

佐瀬隆(北方ファイトリス研究室)は、縄文社会は火山灰に腐食植物を含んだ黒土(黒ボク土壌)、台地地形上に立地する傾向を持っており、黒ボク土壌は縄文人の生業活動による※二次林を生成した跡であるとしている。

※二次林 伐採や火災などによって失われた後に、自然に(もしくは少し人為的に)再生した森林。

枝村俊郎(神戸大学名誉教授)や熊谷樹一郎(摂南大学 理工学部教授 都市環境工学科)も縄文遺跡の立地性向について、縄文遺跡は黒ボク土壌地帯,台地地形に分布する傾向を持ち、縄文文化=ナラ林圏説が必ずしも正しいわけではなく、黒ボク土のある土地に縄文時代の遺跡が分布していることを明らかにしている。

山野井徹(元山形大学名誉教授、東北大学総合学術博物館研究員)は、地質学的な見地から黒ボク土が微粒炭を高密度に含んでいることを指摘している。その微粒炭は、人為的な野焼きや山焼きが継続的かつ繰り返し行われたことによって作られ、縄文時代を通じてそのような大規模な野焼きや山焼きが集落周辺で常に行われてきたことを示しているとしている。

野焼きや山焼きをしていたのであれば焼畑も存在したと考えるのは強引な推測かもしれない。しかし、これらの研究結果が示しているのは、集落の周辺地に焼畑に十分に利用できるような土地環境が、継続的かつ持続的に展開していたという可能性である。野焼きや山焼きによってもたらされた灰や炭は酸性土壌をアルカリ性に改良するだけでなく、カリウムと石灰分を含む肥料としても機能していたことは間違いないだろう。

縄文時代とは、世界に類を見ない豊かな狩猟採集の時代だったのではなく、様々な農耕技術を駆使した時代だった可能性が徐々に濃厚になってきている。はたして日本の考古学会は、この他分野からの問いかけに答えることができるのだろうか。

※焼畑農業 現代に知られている日本の焼畑農業ではヒエ・アワ・ソバ・ダイズ・アズキを中心にムギ・サトイモ・ダイコンなども加えた雑穀栽培型が一般的である。 焼畑の造成はキオロシと呼ばれる樹木の伐採作業から始められる。耕作地を更地にした後、しばらく乾燥させ火を入れる。その後に播種するが、1年目はソバ、2年目はアワ、といったように輪作される事が多い。耕作期間は3- 5年で、その後植林し、15 – 20年間放置して地力を回復させる。(Wikipediaより)