おことわり

今までの講座を含め、これからご説明する内容は、勝坂式(新道式、藤内式、井戸尻式)、曽利式と呼ばれる縄文時代中期の関東地方及び中部地方で作られた土器についての私的な考察です。この講座では勝坂式、曽利式を「土器」と呼び、「土器」が作られた当時に生きた人々を「彼ら」と呼んでいます。

今回の講座について

私たちは考古館で土器を見るときに、目の前の土器が、妊娠や出産を表す記号で構成されているなどとは夢にも思いません。そのことについて前回まで事例を交えて解説してきました。

しかし、なぜ蛇の口が女性器と重複されているか疑問に感じた人も多くいたはずです。たしかに蛇の口が女性器と重複されているというのは私の印象であり、個人の見た目の判断を一般化するのは無理があります。

今回はそれも含めて、蛇の口が女性器と重複されている理由を説明した上で、どのように造形が意味と結びついて記号として使われていたのか詳しく解説したいと思います。

九鬼Ⅱ遺跡の解読

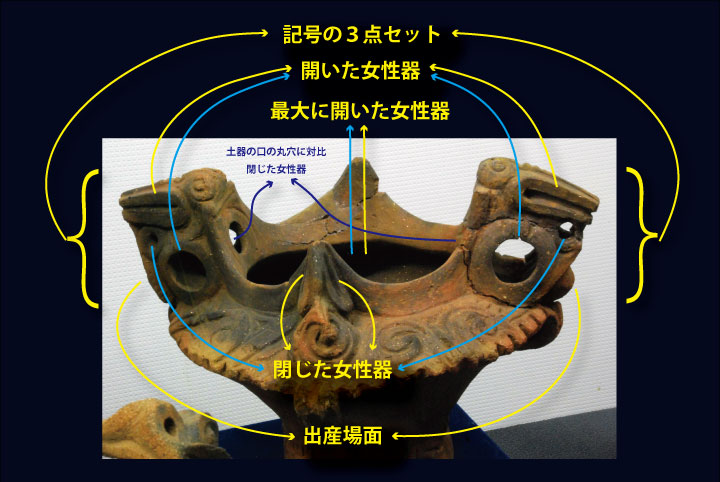

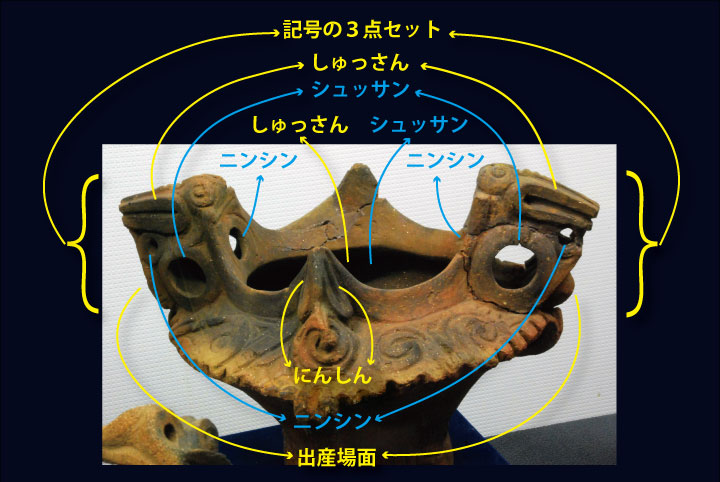

まず、前回の講座を振り返ります。山梨県都留市九鬼Ⅱ遺跡の土器には次のように記号が使われていて、妊娠から出産までの過程を表していると説明しました。

- 蛇の口が女性器と重複されている。

- 閉じた女性器と開いた女性器を対比させて無事に出産することを表している。

- 小さい丸穴と大きい丸穴を対比させて無事に出産することを表している。

- 丸穴と女性器は同じ意味なので、その2つを同時に組み合わせて使うことがある。

蛇の口が女性器に見立てられることによって、閉じた状態から開いていく状態が表現されていて、大きさの違う丸穴もそれに対応するように妊娠から出産までを表していると考えました。それでは、同じ表現方法を使っている土器をいくつか示したいと思います。

藤内遺跡

把手に丸穴、その横に蛇の頭の装飾が付いています。土器の製作者は、女性器に見立てた蛇の口の側面と、丸穴を対比させることによって、出産前(妊娠も含むと考えます)と出産を表していると考えました。さらに丸穴の左下に大きな丸穴があり、土器の口の最大の丸穴へと丸穴が大きくなっていくことで、この土器では蛇の口から土器の口までを使って妊娠から出産までを表していると考えます。

海戸遺跡

次の土器は第14回と第15回の講座で解説したものです。当時この地域で見られる記号の3点セット(蛇、フクロウ、女性器)が把手に使われていて、「男性と女性が性交して出産する過程を蛇とフクロウが守っている」というような意味を表していると推測しました。把手を横から見ると、これも先ほどの土器と同じように蛇の口が閉じた女性器になっていて、その下の小さい丸穴、その下の大きな丸穴、そして土器の口の丸穴との一連の造形により妊娠と出産までの過程を表していると考えます。

九鬼Ⅱ遺跡と藤内遺跡と海戸遺跡の把手を並べてみると、蛇の口と丸穴は同じ構成です。また、いずれも蛇の口の側面が女性器に見立てられていて、丸穴が見える角度から同時に見えるように作られています。

実際に各考古館で実物を見ていただければおわかりになると思いますが、これらの土器の把手を個別に見ても、見る角度によってまったく違ったものに見えます。

『蛇の口も丸穴も女性器と同じ意味であり、その2つが形や大きさを変えて対比されるように配置され、出産前と出産後が表現されていることがある。その場合、蛇の口の側面が女性器の形になっている。』そんなふうに意味のつながりを意識しないと同じ構成で作られていることになかなか気付けないのです。

蛇の口と女性器の重複の検証

しかし、そんな持論をここで述べたところで、それは私から見た「見た目」を前提とした想像であることに変わりありません。意味の証拠がどこにあるのかと問われれば、たしかに蛇の周辺に丸穴があるにすぎませんし、私の思い込みや勝手な妄想である可能性は十分あります。

もしも丸穴も蛇の口も女性器を表していて妊娠や出産を表すというのであれば、別の観点からも妥当性が確かめられなければいけません。土器に使われている動物は何種類かありますが、それら一つ一つの動物に妊娠と出産に関係がある意味があるとすれば、蛇の口の意味にも妥当性が出てきます。それでは動物の生態という観点から装飾を見てみましょう。

カエル装飾土器と仮説

次の土器は、胴体部分にカエルの装飾がついています。上から見ると口をぱっくり開けていて、背中にあたる部分には丸穴があいています。

私は丸穴を女性器を意味していると考えましたが、蛇の口が女性器が見立てられたように、カエルの口も女性器に見立てられているかもしれません。たしかにそういう目で見るとカエルの口が女性器に見えてきます。これが女性器を表しているのだとしたら、なぜ蛇だけでなくカエルの口までも女性器に見立てたのでしょうか。そこに共通の理由があるとしたら、なぜ蛇だけでなくカエルまでも装飾として使われたのか理由がわかるかもしれません。

蛇とカエルの口の共通点と象徴記号

蛇とカエルの口の共通点を調べてみました。その結果、下記のような共通性があることがわかりました。

- 蛇は自分の頭よりも大きい獲物を飲み込むことができますが、それは口の根元の関節が2つあり、そこが開くことによって大きな口をあけることができるからです。また、下あごも両側に独立した骨があって左右に開くので、口がラッパのように大きく広がります。その口で自分の頭よりはるかに大きな獲物を丸のみにします。

- カエルの口も獲物を飲み込むために大きく開きますが、異物を飲み込むと胃を押し上げて口から胃袋ごと吐き出します。例えばハチのような食べるに適さないものは、口から胃袋を裏返して吐き出します。

つまり、蛇の口は大きなものを通過させる機能があり、カエルの口も大きなものを飲み込んだり、中のものを無理やりでも外へ吐き出す機能を持っています。蛇の口とカエルの口は、大きく開き、中のものを完全に通すことに優れているという共通点があります。

土器の製作者は、蛇やカエルの口を、出産時の女性器に見立てて、母胎から無事にこどもが出てくるように、女性器が大きく開いて中の子どもが完全に通るようにという意味で重複させたのではないでしょうか。彼らは伝えたいイメージと近いものを経験の中から抽出してあてはめている可能性があります。

記号学的に考えると、蛇やカエルの口という出産とまったく関係ないものが、安産に通じる好ましいイメージに結び付いて出産を表す記号として扱われています。このような状態を象徴と呼びますが、当時の人々は蛇やカエルの口を安産を連想する象徴記号として使ったのです。また、丸穴も本来は女性器とは無関係ですが、出産という意味と結びついて女性器を表す記号になっています。冒頭の九鬼Ⅱ遺跡の土器の意味をもう一度思い出してください。「妊娠」や「出産」をひらがなとカタカナで表すように2種類の表現を使っていました。それと同じと考えれば口と丸穴の2種類を使って「妊娠」や「出産」を表していることになります。

イノシシの装飾

この年代の土器には、イノシシの装飾が使われる場合があります。おそらくイノシシは食料として貴重なタンパク源だったはずですから、装飾に使われるのは何の不思議もないように思えます。ところが、同じ食料であったはずの鹿がまったく土器の装飾に使われていません。

イノシシは多産だったから、多くの食料に恵まれるように装飾に使ったのでしょうか。豚は10匹以上も子供を産みますから、イノシシもおそらく多産なはずです。

ところが、よく調べてみるとイノシシが1回に出産するのは4~5頭とイヌとほぼ同じです。豚が多産というイメージは人間が品種改良した結果だったのです。(養豚の豚は平均して約15匹も子供を産むようになっています。)

それではなぜイノシシの装飾だったのでしょうか。調べを進めるうちに、独特の生態があることがわかりました。要約すると下記の通りです。

- イノシシは1歳半で成獣になる。

- 雄イノシシは成獣になるとグループを離れて単独で行動する。

- 母イノシシは子どもが1歳半年で成獣になると、次の子どもを妊娠することが可能になる。

- 母イノシシは子どもが狩猟によって捕えられたり、死んでしまった場合、すぐ妊娠できるように体質変化する。

- 妊娠期間は約4か月(鹿は7か月)

- イノシシは母と娘のグループでそれぞれの子どもを共同で子育てする。

驚くことに、イノシシは母と娘それぞれが出産した子供を母と娘で共同で育てるのです。これは「成メスの母系的グループ」と呼ばれています。もし子どもが死んでしまってもすぐに次の子どもを妊娠し、さらに妊娠期間が短いので、メスの母系集団が途切れることなく維持されていくのです。

蛇やカエルの口を記号として使うほど動物の生態を熟知していた彼らが、イノシシのメスがグループで子育てをしているのを知らなかったわけがありません。

また、この土器が作られた当時はすでに農耕栽培が行われていた可能性がありますから、イノシシは畑の作物を荒らす害獣だったかもしれません。それをあえて土器の装飾に使うのですから、イノシシが当時の人々の生活の中で何か特別なイメージを喚起するような意味をもっていたはずです。

つまり、イノシシの繁殖力の強さは、人間に例えれば産後の回復力でもあり、それに支えられた次の子どもの妊娠と増加を表しているのではないでしょうか。また、成メスの母系的グループは、当時の子育ても女性グループ中心で行われていた可能性を示唆するのではないでしょうか。だから土器の製作者は望ましい生活のイメージとしてイノシシの存在を重ね合わせたのと考えることができます。

そのことを示すと思われるのが梨ノ木遺跡のイノシシの装飾です。イノシシは鼻を土器の内側に向けていますが、その鼻の断面は人間の子どもの顔を表しているように見えます。(画像はありません。ぜひ実物をご覧ください。)また、イノシシの目は女性器の形に作られていて、イノシシの下の丸穴と対比されています。蛇やカエルの装飾は口が女性器に見立てられていたのに、なぜイノシシは目なのかと思われるかもしれませんが、無事な出産につながる「開くこと」というイメージが、「目がひらくこと」と重複されても意味の上では矛盾しません。(ここでは説明の都合上詳しく触れませんが、女性器と目が重複されていると思われる土偶や顔面把手の事例があります。)

このように生態から考えると、イノシシは人間の母親が妊娠と出産と子育てをする生活イメージに重ねあわされていた可能性があり、蛇とカエルと同様に妊娠と出産にかかわりのあるモチーフになり得ることがわかります。

フクロウの装飾

第5回、第6回の講座で述べましたが、双環と呼ばれる装飾はフクロウの顔を表していると考えています。なぜなら、土器の中には具象的なフクロウの顔の装飾がついているものがあり、省略した形が双環文だと考えているからです。フクロウは、年間を通じて餌となるネズミが集まりやすい、人間の生活テリトリー近くの森や林に生息しています。親鳥は木の穴の中で卵を産み、主に畑で捕らえた野ネズミをヒナに与えて育てます。

おそらく当時の人々は、フクロウが木の穴で子育てすることと、人間の母親が胎内で子どもを育てることをイメージとして重複させたのではないかと考えます。なぜなら、双環はフクロウの顔を省略した装飾であると同時に、女性器を意味する丸穴そのものだからです。

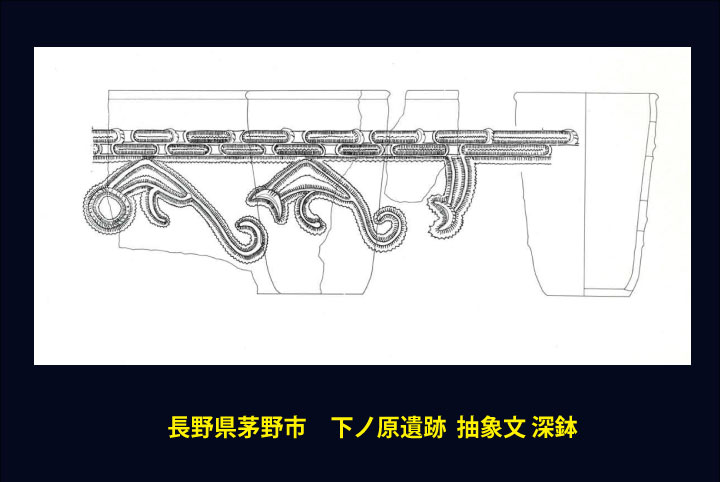

抽象文

蛇やカエルやイノシシが使われた年代より少し前、抽象文と呼ばれる装飾が土器に使われていました。 抽象文はサンショウウオであるとか、蛇であるとか諸説がありますが、どの動物を表しているのかはっきり分かっていません。ですから、抽象文が出産に関連するイメージと何が共通するのかよく分かりません。

しかし、抽象文をよく見ると、蛇やカエルと同じように口が強調されています。その一方で、全体の再現についてはあまり注意が払われていません。だから結果として不可解な動物に見えてしまっているように思えます。

おそらく彼らにとって、口に込められた象徴的な意味こそが重要であり、それ以外は省略されていてもかまわなかったのでしょう。もしくは、抽象文のどこかにその動物の最も特徴的な部分が表されているにもかかわらず、私達がその動物を見慣れていないために、うまく連想できていないだけなのかもしれません。いずれにしても 口に込められた象徴的な意味とは大きく開くこと=無事な出産だったのではないでしょうか。

このように、当時の人々が土器の装飾に使っていた動物は、いずれも出産や子育てについて好ましいイメージにつながる生態的な特徴を持っています。

そうなると丸穴や蛇の口が女性器と重複されて妊娠や出産を表しているという仮説は、デタラメな空想として片付けるどころか、動物の装飾そのものが妊娠や出産を表すために使われており、丸穴や蛇の口が女性器と重複されたこともその一例ということになります。

大木戸遺跡

あらためて他の土器を見てみましょう。次の土器は「蛇が付いている土器」にしか見えませんが、蛇の下には双環の丸穴があり、蛇の口と対比関係で出産を表しています。また、さらに大きな丸穴である土器の口も一連の造形となっていて全体が無事な出産を表しているといえます。

梨ノ木遺跡

今までの理屈に従えば、この土器も蛇の口が双環の丸穴と対比関係になっていることになります。しかし、この蛇の口はどう見ても女性器に似ているようには見えません。

しかし、やはりこの蛇の口も女性器の意味と重複され、無事な出産を表していると考えます。なぜなら、今までご紹介してきた土器は年代も地域も近いと考えられ、この製作者に限って蛇の口を女性器や丸穴と対比させる表現ルールを知らなかったと考えにくいからです。また、当時すでに農耕栽培がおこなわれていた可能性があるのですから、作物を荒らすネズミを駆除する蛇とフクロウが守り神のように装飾に使われていたと考えてもいいはずです。蛇の口が女性器に見えるかどうかということよりも、無事な出産を暗示するように蛇の口が開いていることに意味があったと考えます。

造形と記号の関係

さて、蛇やカエルの口が女性器に見えるかということをきっかけとして、そこにどんな意味が込められていたのかについて考えてきました。記号の意味について考えれば考えるほど蛇の口がどう見えるかはそれほど重要ではないことにお気づきでしょうか。

造形の意味を考える上で、見た目が何に似ているかというのは大きな手掛かりです。しかし、それより重要なのはその造形にどんな意味が与えられているのかということです。

彼らは丸穴や蛇の口以外にも、土偶を含むあらゆる造形に望ましい意味を割り当てていたはずです。それらは相互に影響しあって意味を表現するので、造形が必ずしも現物どおりに再現されているわけではありません。だから見た目が不可解な模様や装飾だらけになり、土器や土偶は現実に存在するようで存在しない物体に見えるのです。

つまり見た目以外にも意味が重複されていることを踏まえて土器を見なければ、私たちは当時の人と同じように土器や土偶を見ることはできません。

記号に関するまとめ

今回の講座の内容は下記の通りです。

- 彼らは、現実にこうなってほしい望ましい状況を土器の装飾に使っている。

- 蛇の口やカエルの口は、「開くこと」という共通性があり、無事な出産を表す象徴記号。時には目までも「開くこと」を表す象徴記号になる。

- 蛇やカエル以外の動物装飾も、無事な出産や母親のイメージと重複する象徴記号。

- あらゆる造形のパーツは彼らの生活にとって望ましい意味を割り当てられている。

- 彼らはパーツの本体である全体像を忠実に再現することにはこだわっていない。こだわっているのはパーツに割り当てた意味。

- 彼らは造形のパーツが、表そうとしている意味の対象に似ているかどうかということよりも、そのパーツに割り当てた意味と他のパーツの対比でどのような意味を表現するかということを重視している。

- 私達に意味が認識できる造形だけが意味を持っているのではなく、認識できていない造形にも意味がある。

- 単純な構図に見える土器に彼らが最も言いたかったことが解りやすく表現されている。

- 造形には見たままの認知とは別の意味が重複されている。

- これらの特徴は彼らが造形を記号のように使うことによってさらに拡張される。

最後に

私たちは今まで縄文時代の動物の装飾を「生命の再生」とか「循環」というあいまいなイメージで理解しようとしてきました。文字のない社会のことですから想像によるところも多く、私たちは無意識のうちに、科学的知識を持たなかった当時の人々が、様々な希望を動物に託していたと考えていたはずです。ですから彼らが丸穴や女性器や動物を妊娠と出産を表す記号として使っていたというのは、ちょっと考えられないことですし、人によっては性的なものを感じるから嫌だと思うかもしれません。

しかし解読を通じて浮かび上がってくるのは、妊娠、安産、回復、子育てを記号や動物の意匠を借りてまで表現し、害を与える蛇やイノシシでさえも、吉祥をもたらす象徴に変換してしまう表現者の姿です。

言うまでもありませんが、文字がない時代だったから文化がなかったわけではありません。むしろ当時の日本列島は私たちの想像を超えるレベルで様式にのっとったコミュニケーションが十分に発達していたため、とくに文字を必要としなかったとさえ思えます。

そんなわけで私たちのルーツの理解のためには、あらゆる想像と解釈と推論を使って、妥当性を検証しつつ彼らの表現を解読していく必要があります。土器や土偶は当時のままの情報を持ちつつ、多くの人にそれが読まれるのを待っています。

補足:

私は第3回の講座で、蛇の装飾に睾丸がついている事例があるので蛇が男性を表していると説明しました。(これは私の父でもある武居幸重の説でもあります)そして第14回の講座では蛇が男性を表す前提で記号の3点セットの意味も説明しています。それなのに今回の講座の説明のように蛇の口が女性器と重複されているのですから、もともと蛇は男性でも女性でもなかったと言えなくもありません。

また蛇の口周辺に対応関係となるような丸穴があれば女性器と重複されていると説明したので、蛇はもともと女性を意味していた可能性もないとはいえません。

しかし、蛇はやはり男性要素に結びつきやすい記号だったと考えます。なぜなら、土器の装飾に使われている動物(蛇、カエル、フクロウ、イノシシ、抽象文)の中で、事例は少ないものの、男性器と重複されているのは蛇だけだからです。もちろん他の動物の装飾の中にも男性器との重複が隠れていて、それを私が見落としているとすれば別ですが、現在のところ男性要素を含んでいる事例がみられる動物は唯一蛇だけです。きっとそこには何か理由があるに違いありません。

それでは今回の蛇はどのように考えればいいのかということになるのですが、蛇と口は男性と女性器の結合を意味し、「妊娠」を表していると解釈してもいいはずですし、その結果として丸穴の出産に至る過程を表現していると解釈することも可能です。この解釈は記号の3点セットの意味とも矛盾しません。むしろ彼らの見立てと組み合わせの巧妙さを考えるならば、それぐらいの意味を持たせていることも十分考えられます。

つまり、当時の人々は妊娠や出産のどちらを強調するかによって、土器によって蛇の造形を男性要素に見立てたり女性要素に見立てたりうまく使い分けをしていたと考えます。

2024/02/18 リライト

長野県茅野市尖石縄文考古館

長野県諏訪市博物館

長野県岡谷美術考古館

長野県富士見町井戸尻考古館

山梨県北杜市考古資料館

山梨県笛吹市釈迦堂遺跡博物館

山梨県甲府市山梨県立考古博物館

山梨県南アルプス市ふるさと文化伝承館